Apesar de passados alguns anos da pesquisa1, as lembranças do processo de aproximação com a escola e seus educadores, sempre me faz pensar muito sobre os processos de trabalho, afetos e o significado de tudo isso em nossas vidas.

A potência encontrada nos profissionais que cotidianamente trabalhavam com crianças e adolescentes, em situação da mais absurda miséria e descaso, era uma constante. Ao mesmo tempo, a dificuldade na construção de ações que fossem efetivas era fruto de um permanente questionamento e desafio.

No ano de 2006, me aproximei da Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Alegre (EPA), para a busca de materiais do que seria a “pré-pesquisa” em Psicodinâmica do Trabalho (DEJOURS, 1999, 2004). Estive com os professores em sala de aula, em conversas informais, participei de atividades no pátio da escola, ações culturais e recreativas e juntei documentos do processo de construção deste espaço.

No processo de encontros do grupo, inicialmente, as falas trataram da história individual do trabalho de cada integrante, e de como chegaram à escola. Verdadeiras histórias de vida! Além disso, uma construção de como era trabalhar ali. Dos grupos iniciais, com apresentação de posições mais “queixosas”, e depoimentos individuais, foi se construindo passagem para manifestações coletivas, com a escuta da fala do outro, com muitas falas complementares. Foram realizados 13 encontros, durante 4 meses, semanalmente, por aproximadamente 1h e 30 min de duração. E quando veio finalmente o dia do último grupo, estava constituído um desejo pela continuidade deste trabalho, deste espaço que significou a possibilidade de ressignificar muitas coisas e/ou simplesmente começar a pensá-las.

As bases para a discussão

Acredito na perspectiva do trabalho como constituidor da identidade do sujeito e como forma de realização no campo social, na medida em que articula esta esfera e a vida privada do trabalhador. Então, utilizo o conceito proposto por Dejours (2004, p. 65), que nos diz que “[…] trabalho é a atividade manifestada por homens e mulheres para realizar o que ainda não está prescrito pela organização do trabalho.” Assim o trabalho, segundo o autor, é sempre “trabalho de concepção” e “por definição humano”, na medida em que o prescrito nunca é suficiente para dar conta da realidade. É necessário que seja criado, inovado, fazendo uso da inteligência e da capacidade inventiva do trabalhador.

A construção que cada trabalhador faz sobre seu sofrimento está ligada diretamente ao seu engajamento no social. E este engajamento, por sua vez, está em associação com o reconhecimento, advindo de sua contribuição, como sujeito, o que é uma retribuição fundamentalmente simbólica. Quando este reconhecimento permite ao sujeito, em relação ao sofrimento ou até mesmo à doença, adquirir um sentido nas relações sociais, o sujeito tende a se mobilizar para questões mais amplas, no espaço público. Mas se, ao contrário, este reconhecimento estiver muito aquém do esperado, o sofrimento só vai encontrar sentido no espaço privado, numa posição individual.

Em seus escritos, Dejours (2004, p. 62) apresenta dimensões do trabalho que não podem ser prescritas: “[…] todos os preceitos são reinterpretados e reconstruídos: a organização real do trabalho não é a organização prescrita.” O autor ainda afirma que “[…] a organização do trabalho em si é repleta de contradições.” (p. 63)

A construção de regras, normas, sua reconstrução e o aumento de sua complexidade chegam, muitas vezes, ao limite da impossibilidade da execução do trabalho. Para que a organização do trabalho seja ajustada à realidade de sua execução é necessária a interpretação (DEJOURS, 2004). Essa interpretação é múltipla, na medida em que há diferentes sujeitos envolvidos em sua construção. E para que essa interpretação ocorra são necessários debates e discussões entre os trabalhadores.

Segundo Dejours (2004), os trabalhadores constroem as “regras de ofícios” que compreendem a construção de acordos coletivos, a partir da cooperação. O espaço de aprimoramento da reorganização do trabalho necessita que haja visibilidade das dificuldades encontradas na execução do trabalho, assim como do sofrimento proveniente para os ajustes necessários entre o prescrito e o real. É necessário, então, que exista confiança entre seus pares para a exposição, muitas vezes, de questões delicadas relativas ao trabalho.

A partir da visibilidade do fazer2 do trabalhador, da confiança no grupo e da cooperação, é possível negociar e construir novos acordos normativos e éticos. Além disso, essa visibilidade também proporciona o reconhecimento do trabalhador pelo seu trabalho.

Dejours (2004) alerta, porém, que, para a cooperação ser efetiva é necessário que o trabalhador esteja disposto a renunciar a alguns aspectos subjetivos e a consentir com o coletivo.

Retomando o exposto anteriormente, é possível observar que o processo de trabalho funciona quando os trabalhadores mobilizam sua inteligência, individual ou coletivamente, em benefício da organização do trabalho. Vale salientar novamente, contudo, que é necessária a construção de um espaço em que os trabalhadores possam discutir o trabalho, resolver e deliberar em conjunto.

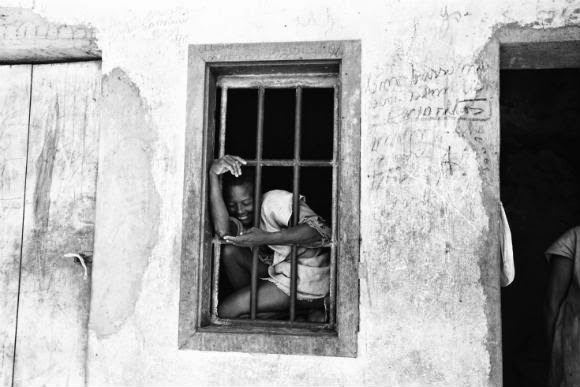

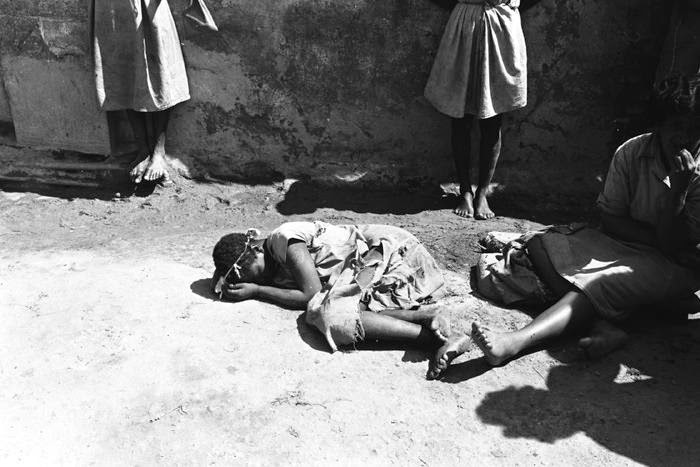

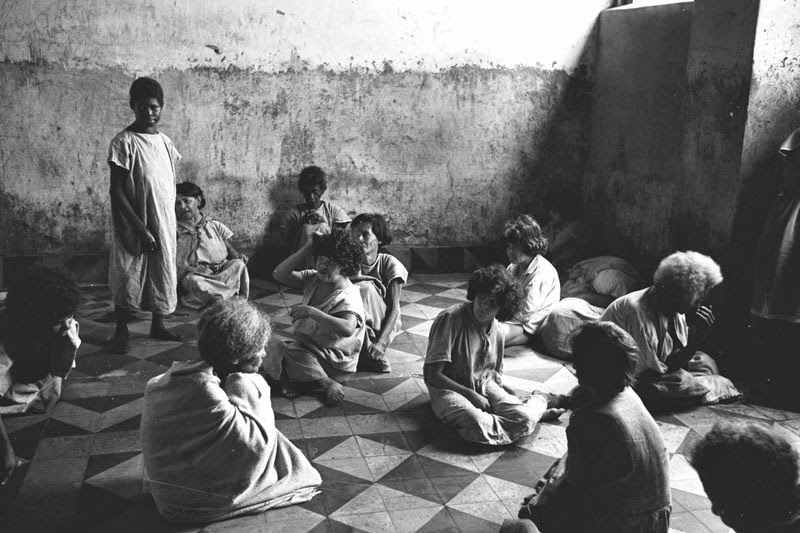

O Educador Social

Considero aqui o educador social que realiza trabalho de abordagem diretamente nas ruas, ou presta atendimento dentro de instituições. Este trabalhador também deve ser capaz de “responder a uma multiplicidade de demandas”, pois é convocado ao trabalho com pessoas marcadas pelo uso de substâncias psicoativas, atos infracionais, questões sobre a sexualidade, entre muitas outras, presentes na vida cotidiana destes sujeitos com histórias de vida na rua. Além disso, os educadores convivem com a privação de direitos básicos deste público, tais como alimentação, saúde, educação, moradia, lazer e a convivência familiar.

Segundo Freire (1985, p. 11), o trabalho do educador é político, ideológico e pedagógico e deve possibilitar que pense a prática: “Este pensar ensina também que a maneira particular como praticamos, como fazemos e entendemos as coisas, está inserida no contexto maior que é o da prática social.” Para o autor (1996), o processo de ação-reflexão-ação (práxis) possibilitará que o trabalhador social venha a ser um educador social, tendo consciência do inacabamento e apresentando rigorosidade metódica, criticidade, reconhecimento e assunção da identidade cultural. Igualmente, Freire (1996) demonstra a necessidade da apreensão da realidade, comprometimento, compreensão de que educação é uma forma de intervenção no mundo, liberdade e autoridade, bem como tomada consciente de decisões e disponibilidade para o diálogo.

A realização da pesquisa

Os objetivos da pesquisa envolveram a proposta de investigar a dinâmica saúde/sofrimento mental vivida pelos educadores sociais que atendem adolescentes em situação de rua, além de compreender a relação de prazer e/ou sofrimento no trabalho desses profissionais, bem como identificar as estratégias individuais e coletivas, construídas para o enfrentamento do cotidiano do trabalho.

Com o método em Psicodinâmica do Trabalho, que busca a compreensão dos aspectos psíquicos e subjetividade mobilizados nas relações de trabalho, e sua organização, foi possível construir respostas aos objetivos da pesquisa a partir dos encontros realizados com os educadores na escola.

Ressalto a seguir alguns aspectos dos comentários verbais feitos pelos trabalhadores que se destacaram na pesquisa, apresentados aqui resumidamente:

Sobre O trabalho do educador social, destaca-se A escolha, pois a maioria expressou o desejo de fazer parte desta escola e disse tê-la escolhido. Essa possibilidade de escolha sinaliza para certo nível de liberdade dos trabalhadores, ainda que a decisão sofra a interferência de diversos fatores. Conforme afirma Dejours (1999, p. 20), o sofrimento faz com que o trabalhador busque, no mundo e no trabalho, condições de auto-realização “[…] essa busca assume a forma específica de uma luta pela conquista da identidade no campo social.”

Há também uma questão ideológica em relação à escolha do local de trabalho, pois muitos educadores em seu percurso profissional já participavam de outros grupos ou serviços que tinham como principal atividade a garantia de direitos de crianças e adolescentes.

Nós estamos aqui para garantir os direitos do outro.

Quanto ao trabalho de educador social, afirmam que é muito mais do que ser professor. Conforme afirma Freire (1985), o trabalho do educador social vai além da formação para ser professor. Este educador vai se construindo numa prática mediada na relação com seu educando. Neste processo, há uma transformação que acontece em ambos. Há um constante repensar sobre a atividade de educador, a necessidade de estar planejando e acompanhando a dinâmica de vida dos alunos.

A proposta da escola é a de trabalhar a construção de um projeto de vida para os estudantes. Neste projeto, está incluída a possibilidade de saída da rua, com a formação para o trabalho, através de oficinas, e a inserção em espaços de formação profissional. Ao mesmo tempo em que querem que esse estudante possa ser independente e sair da escola, contudo, os educadores sabem da dificuldade que é inseri-lo em um trabalho externo à escola, principalmente, por sua história de vida. Está sempre presente a proposta de redução de danos, como um grande benefício para os estudantes. Além de a escola trabalhar nesta perspectiva, em relação ao uso e abuso de substâncias psicoativas, os educadores acreditam que a permanência, no espaço protegido, já faça essa redução, na vida do adolescente.

Para o grupo de trabalhadores, é quase unânime que há um prazo máximo de permanência na escola, podendo, com a saída desse serviço, evitar o adoecimento. Seria como um “prazo de validade psíquico”, anterior ao adoecimento. Um educador trouxe a questão do vencimento do “prazo de validade”.

Eu acho que as pessoas aqui na EPA têm um tempo. Eu não sei qual é o tempo de cada um. Vou falar do meu tempo, e esse tempo que eu estou na EPA eu já passei por alguns lugares da EPA, que me deram mais prazer, e outros onde eu tive mais sofrimento […]

Todos os relatos referem que não há como não sofrer com as situações de vida dos adolescentes. A mobilização psíquica que causam as situações relatadas e vividas pelos alunos é fator importante no sofrimento dos educadores.

É meio impossível deixar de sofrer com o sofrimento deles. O dia que eu deixar de sofrer com o sofrimento deles, eu não consigo mais trabalhar aqui dentro.

Um dos pontos que esteve presente, em grande parte das discussões do grupo, foi a relação com os colegas de trabalho. Apesar da mobilização, pela situação dos adolescentes, os educadores acreditam que grande parte dos problemas da escola são referentes à relação entre os adultos.

Os educadores discutiram como é possível querer que os alunos se entendam e tenham respeito com os demais, se os trabalhadores não conseguem dar o exemplo. Aparentemente, as questões de conflitos, entre os adultos, se expressam mais entre os educadores, os que estão nas atividades mais diretas com os estudantes, principalmente da sala de aula.

É importante que se tenha confiança no trabalho do colega e que as atividades sejam realizadas conforme o planejado, mas isso nem sempre acontece, porque as pessoas não confiam nos encaminhamentos dados e nem respeitam os espaços de decisão.

Conforme afirma Dejours (2004, p. 68), a confiança diz respeito a “[…] construção de acordos, normas e regras que enquadram a maneira como se organiza o trabalho.” Para que haja cooperação, é necessária confiança entre os colegas, nos subordinados e nas chefias. Ainda afirma que “[…] sem cooperação, a situação seria equivalente ao que se observa em uma operação padrão; em outros termos, corresponde a um ato de bloqueio da produção.” (DEJOURS, 2004, p. 67)

Apesar das situações relatadas de sofrimento, os educadores conseguem associar situações prazerosas no trabalho com a execução de atividades bem sucedidas.

E hoje a gente consegue realizar trabalhos bem bacanas, bem legais, e há alguns depoimentos, assim, que realmente acabam me realizando um pouco como educador.

Mesmo com o sofrimento individual, saber que outros integrantes do grupo compartilham dos mesmos sentimentos é algo reconfortante. Ter a dimensão que o sofrimento individual pode ser compartilhado com o coletivo faz com que o trabalhador não se sinta só e possa compartilhar aquilo que é comum ao trabalho, e nem sinta que esta é uma vivência apenas individual. (DEJOURS, 2004)

Os educadores sentem a falta de reconhecimento, por parte de alguns colegas e da instituição. Ao mesmo tempo, relatam que outros serviços da prefeitura e sociedade em geral não conhecem e, portanto, não reconhecem seu trabalho. Segundo Dejours (2004, p 77), é possível a transformação do sofrimento em prazer, a partir do reconhecimento. Mas, se “[…] falta reconhecimento, os indivíduos engajam-se em estratégias defensivas para evitar a doença mental, com sérias consequências para a organização do trabalho, que corre o risco de paralisia.”

É a coisa de ser valorizado, no lugar que tu tá ocupando, tanto pelo produto que aparece ali porque é espontâneo, quanto do reconhecimento dos que tão perto de dizer: “que bacana”, que não é só nos dedos. Daí é uma situação muito ruim.

Os educadores relatam que a sociedade e outras escolas têm uma visão distorcida sobre o trabalho realizado. São vistos como anjos, santos, ou, ainda, interessados em “trabalho fácil”, por terem poucos estudantes, ou por estarem no centro da cidade, com outras facilidades.

Interessante observar que esta visão ambivalente, muitas vezes, é dirigida às pessoas em situação de rua (FERREIRA; MATOS, 2004; LEMOS, 2002, 2004; LEITE, 2001). Os educadores ressaltaram, também, a imagem de vagabundo, de quem “mata o serviço”, atribuída aos profissionais, assim como a ideia de ineficiência, relacionada ao serviço público.

Eu não consigo ter mais esta relação de diálogo com as escolas regulares, porque eles colocam a gente no patamar de anjo, santo, Madre Tereza. E não, a gente tenta ser profissional, ninguém é anjo, etc.

Tem dois conceitos, entre loucos, anjos e vagabundos.

Tu és rechaçada, eu me senti muito isolada, ou era louca.

Os educadores relatam a criação de mecanismos, para enfrentarem o cotidiano do trabalho, muitas vezes até brincando com as situações. A banalização, amortecimento e anestesia são estratégias citadas, como formas de evitar o sofrimento vivido junto aos adolescentes, ou como forma de suportar as situações a que são expostos os adolescentes. Ao mesmo tempo, estas estratégias são colocadas como pejorativas, quando relacionadas a outros educadores que não participaram do grupo. Mas também aparece uma forma de mobilização positiva, que não causaria anestesia ou paralisia, mas, sim, enfrentamento das situações.

Quando os integrantes do grupo foram convidados a falar sobre a experiência de participação na pesquisa, integrando o grupo e as possíveis repercussões desta participação, em relação ao seu trabalho, suas falas remeteram à possibilidade de reflexão sobre o seu fazer cotidiano e de construírem, coletivamente, novas possibilidades para o enfrentamento de conflitos no âmbito da escola. Também foi utilizado o termo de “espaço de verdade”, expresso no último comentário, para os encontros do grupo, como um momento para se conhecerem melhor e saber com quem é possível contar. Ao mesmo tempo, os educadores apresentaram a preocupação pelo fato de o período da pesquisa não ser suficiente para o aprofundamento de algumas questões, apresentadas no grupo.

Também relataram terem refletido sobre novas possibilidades para o trabalho, tanto da ordem individual quanto coletiva, a partir dos encontros do grupo, e de terem levado propostas, que surgiram a partir das discussões para as reuniões em outros espaços.

Considerações

A Metodologia que propõe a formação de coletivos de discussão, ou sua reorganização no espaço de trabalho, visa a reconstruir, através do grupo, o engajamento do trabalhador, na busca de reformular a organização do trabalho, com movimentos de tessitura da confiança e cooperação. Vale dizer que esse movimento segue na contramão do que tem se constituído, atualmente, em nossa sociedade, em relação ao individualismo exacerbado e à competição, cada vez mais valorizada.

Acredito que fazendo uso de uma abordagem qualitativa, que pressupõe a participação dos envolvidos, em todos os momentos do processo da pesquisa, pode contribuir na discussão de novas possibilidades, para pensarmos melhorias nas condições de trabalho e saúde para os trabalhadores. É o que se evidencia, pois essa perspectiva trata de questões relativas à subjetividade, ao trabalho, suas relações com a saúde e à vida dos sujeitos, bem como sua implicação política e social. É importante salientar que a pesquisa feita em um determinado momento, diz respeito, a um período no tempo. Portanto, situações aqui apresentadas já devem ter sofrido modificações.

Nota:

1 Pesquisa realizada durante o Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – PPGPSI/UFRGS, defendida no ano de 2009 (BOTTEGA, 2009). Este texto é uma compilação do artigo e capítulo originais publicados pela autora, citados nas referências.

2 Aqui a referência ao fazer do trabalhador, remete à expressão savoir-faire como é utilizada por Dejours. (1992, 2004)

Referências:

BOTTEGA, C. G.; MERLO, A.R.C. . Prazer e sofrimento no trabalho dos educadores sociais com adolescentes em situação de rua. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho (USP), v. 13, p. 259-275, 2010

DEJOURS, Christophe. In: LANCMAN, S.; SZNELWAR, L.I. Christophe Dejours – Da Psicopatologia à Psicodinâmica do Trabalho. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, Brasília: Paralelo, 2004

____. Subjetividade, trabalho e ação. Revista Produção, São Paulo, v. 14, n. 3, p. 27-34, set./dez. 2004b

____.Conferências Brasileiras: Identidade, Reconhecimento e Transgressão no Trabalho. São Paulo: Fundap, 1999

____. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. São Paulo: Cortez-Oboré, 1992

FERREIRA, Ricardo F.; MATTOS, Ricardo M. Quem vocês pensam que (elas) são? Representações sobre as pessoas em situação de rua. Psicologia e Sociedade, Porto Alegre, v. 16, n. 2, p. 47-58, mai./ago., 2004

FREIRE, Paulo. Paulo Freire e educadores de rua: uma abordagem crítica. Projeto Alternativas de Atendimento a Meninos de Rua UNICEF/SAS/FUNABEM. Rio de Janeiro: Editora Lidador,1985

____.Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura)

LEITE, Lígia C. Meninos de rua: a infância excluída no Brasil. Coord. Wanderley Loconte. São Paulo: Atual, 2001. (Espaço e Debate)

LEMOS, Míriam P. et. al. Relatório de sistematização de conceitos. Programa Municipal de Atenção Integral a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, PAICA-Rua. Prefeitura Municipal de Porto Alegre, dezembro de 2004

____. Ritos de entrada e ritos de saída da cultura de rua: trajetórias de jovens moradores de rua de Porto Alegre. 2002. Dissertação [Mestrado em Educação]. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002