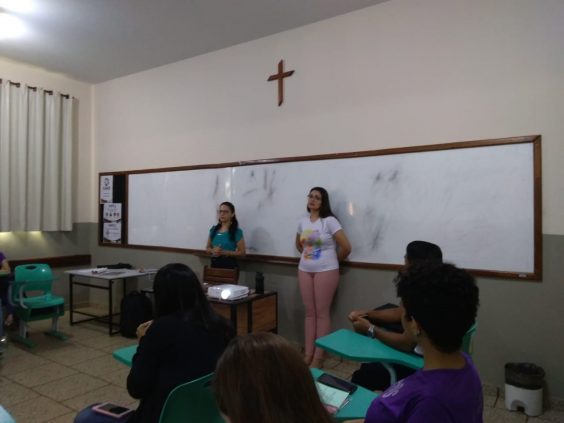

No Brasil, constata-se que desde a década de 1990, ocorreu um grande empenho público para o aumento do número de matrículas nas escolas públicas, entretanto, instaurar uma política de propriedade na educação que as escolas seguem exercendo. A Constituição Federal de 1988, bem como a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, ressalta a relevância e emergência de efetuar a Inclusão Educacional como critério orientador de nacionalidade.

Conforme as pesquisas, destaca-se que existiu e existe uma briga pelos direitos das pessoas com deficiências. A Constituição de 1988 assegura que é obrigação do estado e da família: “os garotos e as garotas com deficiência não necessitariam e não precisariam estar fora do ensino infantil e fundamental das escolas regulares, convivendo na classe e ensino especiais”. E ainda estabelece que “deve ser assegurado a todos a passagem as graduações mais altas do ensino, da pesquisa e da criação artística, conforme o potencial de cada um”.

Destaca-se que esse tema surgiu através da demanda de entender e buscar responder as dúvidas, assim como aumentar os saberes sobre a educação inclusiva de maneira a resolver o problema que dominava durante as investigações sobre esse tema, que era “quais são os principais obstáculos superados por alunos e professores na educação inclusiva”?

A inclusão de pessoas com necessidades especiais possui um escopo de grandes analises, argumentações e conversas, e mesmo diante de tantas políticas públicas inclusivas ainda se deseja contestar à exclusão, tão acentuada em nossa comunidade (Borges; Paini, 2016, p. 6).

Para que a Educação suceda com êxito, a Lei de Diretrizes e Bases, em seu Art. 59, contempla como devem ser acolhidos os alunos com necessidades especiais, em que ressalta as principais diretrizes para o atendimento desses alunos.

Para tal, a educação tem como suporte quatro pilares: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver; e aprender a ser. Instituir a educação inclusiva em todos esses suportes é assegurar que a aprendizagem de crianças e jovens com deficiência ocorra através das múltiplas possibilidades de desenvolvimento que podemos encontrar na escola (Ferreira, 2018, p. 4).

A inclusão é uma norma que se aplica aos múltiplos espaços físicos e simbólicos e é uma tarefa da sociedade que se utiliza no trabalho, na arquitetura, no lazer, na educação, na cultura, mas, essencialmente, no pensar e no agir, de si e do outro. (Camargo, 2017, p. 1).

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Katiuscia C. Vargas. Exclusão e inclusão: dois lados da mesma moeda. v. 2, nº 3, jan. /jun. 2016. Disponível em: http://www.ufjf.br/facesdeclio/files/2014/09/3.Artigo-D2.Katiuscia.pdf. Acesso em: 5 maio 2019.

BORGES, Adriana Costa; OLIVEIRA, Elaine Cristina Batista Borges de; PEREIRA, Ernesto Flavio Batista Borges; OLIVEIRA, Marcio Divino de. Reflexões sobre a inclusão, a diversidade, o currículo e a formação de professores. 2013. Disponível em: http://www.uel.br/eventos/congressomultidisciplinar/pages/arquivos/anais/2013/AT01-2013/AT01-040.pdf. Acesso em: 10 maio 2019.

BORGES, Marilene Lanci; PAINI, Leonor Dias. A educação inclusiva: em busca de ressignificar a prática pedagógica. Universidade Estadual de Maringá – UEM. 2016. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edespecial_uem_marilenelanciborgessenra.pdf. Acesso em: 10 mai. 2019.

BRASIL. Educação inclusiva: v. 3: a escola. Brasília: MEC/Seesp, 2004. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aescola.pdf. Acesso em: 8 maio 2019.

______. A inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais. Brasília: 2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/deffisica.pdf. Acesso em: 4 jun. 2019.

______. Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Promulga a Convenção Inter-Americana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm. Acesso em: 4 jun. 2019.

______. Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm. Acesso em: 4 jun. 2019.

CAMARGO, Eder Pires de. Inclusão social, educação inclusiva e educação especial: enlaces e desenlaces. Ciênc. Educ., Bauru, v. 23, nº 1, jan./mar. 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-73132017000100001. Acesso em: 26 fev. 2019.

CARDOSO, Silvia Helena. Diferentes deficiências e seus conceitos. Disponível em: http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/41/docs/diferentes_deficiencias_e_seus_conceitos.pdf. Acesso em: 3 Jun. 2019.

GOMES, Claudia; CARDOSO, Cristiane dos Reis; LOZANO, Daniele; BAZON, Fernanda Vilhena Mafra; LUCCA, Josiele Giovana de. Colaboração pedagógica na ação inclusiva nas escolas regulares. Rev. Psicopedagogia, São Paulo, v. 34, nº 104, 2017. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862017000200006. Acesso em: 12 maio 2019.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva. Brasília, 2008. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf. Acesso em: 11 maio 2019.