“(…) ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer

a certas exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo.”

(Foucault, p. 37, em “A Ordem do Discurso”, Edições Loyola)

Michel Foucault é um autor instigante e genial. Daquilo que compreendi acerca da genealogia e da arqueologia, métodos por ele usados em suas incursões sobre o saber, diria que ele descobriu e-ou mostrou o coringa do baralho, as raízes do saber, as condições para o fim da escravidão e dos totalitarismos.

Uma maneira de demonstrar minha admiração pelo que, mesmo que parcamente, compreendi acerca das reflexões e ações creditadas a Foucault, seria interromper esse comentário que recente se inicia. Na verdade, mesmo que coisas eu possa escrever sobre Foucault, nada sei sobre ele e suas reflexões e não o saberei, pois Foucault morreu em 1984.

Prolongar essa escrita é apenas uma forma de me prender aos diversos discursos que, sobre esse autor, rondam na língua portuguesa (incluindo as traduções de seus trabalhos). Continuar será reproduzir-repetir, obedientemente, como se fosse coisa nova, os comentáriossobre ele e sua obra, como a esse que, por insistência, teimo em continuar. É que a liberdade, num primeiro momento, parece me afugentar, mais do que me esclarecer e, talvez por isso, abrigo-me em minha biblioteca-caverna pra depois repetir, como a um papagaio, discursos ao ar. Assim é o mundo das palavras nos discursos.

Foucault apresentou sua compreensão (de longo alcance) sobre como essa prática discursiva se ordena por meio de sua aula inaugural no Collège de France, em 02 de dezembro de 1970. Tal aula foi traduzida por Laura Fraga de Almeida Sampaio e lançada em 1996, pela “Edições Loyola”, com todos os direitos reservados para essa editora, com o título “A ordem do discurso”. Direitos reservados sobre o conhecimento seria no mínimo contraditório com o tema do livro se não vivêssemos num Estado fascista. Contudo, como vivemos num Estado fascista, a contradição dissolve-se e a reserva de direitos autorais sobre os escritos de Foucault torna-se, dentre muitas outras, a condição de possibilidade de minha papagaíce.

Foucault é categórico sobre o discurso: di-lo perigoso, ardiloso, transitório e cuja duração “não nos pertence. ”Sua produção é “controlada, selecionada, organizada e redistribuída” (pelos direitos autorais inclusive). Os discursos não esclarecem a área sobre as quais versam; antes, eles são lugares nos quais os “temíveis poderes” são exercidos. Portanto, o discurso, por fazer funcionar poderes, é um objeto de desejo, é “aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar”. Como exemplo pode-se pensar na luta que é para que contraiamos o poder concedido dentro do mercado de trabalho por meio da graduação em Psicologia. À classe de Psicólogos é reservada uma série de direitos e discursos como se fosse uma “sociedade de discurso” definida por Foucault como as sociedades

(…) cuja função é conservar ou produzir discursos, mas para fazê-los circular em um espaço fechado, distribuí-los somente segundo regras estritas, sem que seus detentores sejam despossuídos por essa distribuição” (FOUCAULT, 2004, p.39).

A regulação da produção dos discursos é feita, em nossa sociedade e em grande parte, por exclusão, em sistemas de: interdição, separação-rejeição e oposição verdadeira-falso.

A interdição atua sobre o domínio do sistema da linguagem dos aglomerados humanos. Portanto, atua sobre a comunicação, por meio de permissões e proibiçõessobre o uso da fala e da escrita. Revela dinâmicas de poder do homem sobre o homem, como no casodo escriba, personagem detentor exclusivo da capacidade da escrita, altamente respeitado e influente nas sociedades primitivas, passando pela privatização da escrita e da leitura pelas diversas doutrinas religiosas (a Igreja regulou e regula até hoje o acesso a livros) até a atual organização disciplinar do saberque incrimina, por exemplo, quemfala, escreve ou ensina sobre algum tema para o qual não esteja burocraticamente “habilitado”.

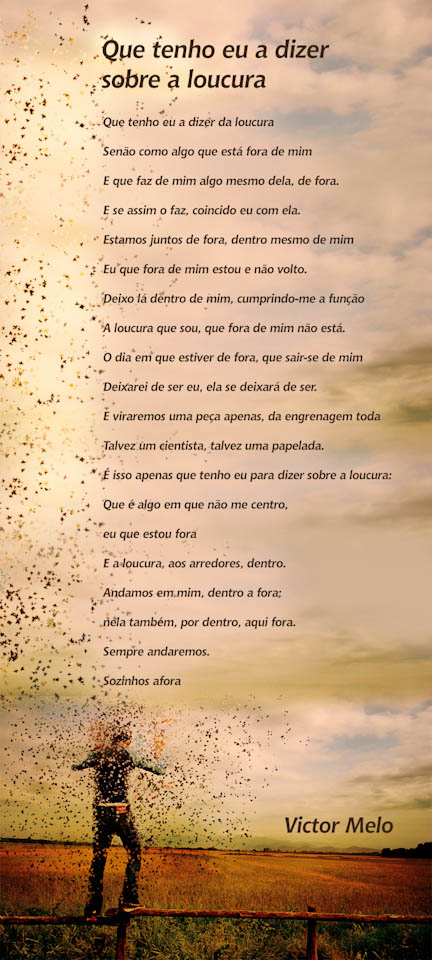

A separação-rejeição dá-se pelas inúmeras práticas classificatórias que o homem faz sobre o homem: o exemplo dado por Foucault é o do louco. No contexto em que vivemos, o louco, comumente diagnosticado a partir de um sistema de classificação de pessoas (o DSM e o CID), é desacreditado em seus discursos a tal ponto de lhe imputarem a interdição judicial, situação civil na qual o que o sujeito diz e o que ele não diz valem o mesmo tanto: nada.

A oposição verdadeiro-falso, cunhada pela parceria da ciência com a lei (ciência-lei), desloca o valor do que é ou de quem faz um discurso para aquilo que elediz, para o próprio enunciado, independente de quem o diz, como no caso das perícias técnicas que subsidiam a decisão judicial da interdição. O importante, no exemplo das interdições judiciais, é o sujeito que discursa ocupar a posição a partir da qual ele possa discursar, a de perito. Dessa posição, por sua caneta os discursos passam, alguns mentirosos inclusive, mesmo que constantes na classe dos “no verdadeiro”. Como exemplo disso pode-se pensar na própria definição de interdição: o sujeito interditado não possui capacidade de responder por seus atos civilmente, mas responde judicialmente. Não há contradição maior e, para muitos dos casos de interdição judicial, mentira maior; mesmo que os laudos e diagnósticos envolvidos no processo de interdição estejam incluídos num sistema de “verdades” uma vez que os laudos periciais são, na prática, inquestionáveis.

A ordenação, a regulação, o controle, a organização e a redistribuição dos discursos pelos sistemas de exclusão funcionam a partir de “máquinas de fazer falar” que mantêm a separação entre os atos e os enunciados. Na continuidade do exemplo sobre a interdição judicial, a lei e a ciência enunciam as “verdades” e os atos que sustentam sua realidade material são vividos por quem ocupa outras posições discursivas: a pessoa interditada (cujos discursos nada valem), familiares e os técnicos que ficam entre os discursos da ciência-lei e os demais discursos cotidianos.

Os discursos que trafegam no seio cotidiano (na materialidade das relações) do interditado, dos familiares e dos técnicos são variados, mas parecem seguir um caminho de homogeneização o qual os torna consonantes aos discursos da lei-ciência. No final das contas, quem interdita não é a lei ou a ciência, mas sim quem convive diretamente com a pessoa interditada, que, absorvendo os discursos daquelas, como a água que, por tanto bater, à pedra fura, desacredita, dopa, interna, analisa, interpreta e desconfia. As únicas coisas que a lei e a ciência fazem são: tomar a decisão sobre a interdição, mandar interditar e retirar o nome das urnas eletrônicas do sistema de votação.

Esse processo é chamado de disciplinar. As disciplinas são compostas por aquilo que é necessário para a construção de novos enunciados. Possuem

(…) domínio de objetos, um conjunto de métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras, um jogo de regras e de definições, de técnicas e de instrumentos: tudo isto constitui uma espécie de sistema anônimo (grifo meu) à disposição de quem quer ou pode servir-se dele, sem que seu sentido ou sua validade estejam ligados a quem sucedeu ser seu inventor (FOUCAULT, 2004, p. 30).

As disciplinas possuem um núcleo que envolve-abraça um saber e emana um efeito mortificador dos saberes de seu em torno corpóreo (os epistemicídeos discutidos por Boaventura, a teratologia do saber discutida por Foucault). Desse modo, em muitas situações de cuidado vividas no campo da saúde mental, os discursos que alicerçam as relações familiares são também poucos considerados na resolução dos conflitos vividos ao passo que os discursos técnicos possuem posição importante nas decisões dentro dos serviços de saúde mental, porém são esvaziados de poder de modificação uma vez que, em grande parte, são, como a esse texto, papagaíces ou dependentes de uma burocracia teratológica, mortificadora de saberes.

Para Foucault (2004) “a disciplina é um princípio de controle da produção do discurso. Ela lhe fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma reatualização permanente das regras.” (p. 36). A regra geral das sociedades é, para mim, a seguinte: os recursos para a vida (alimentos e fontes de energia) são limitados e já possuem donos, pois apropriados à força.

As identidades que reatualizam permanentemente as regras são as diversas práticas que mantém as pessoas distantes de tais fontes, ou seja, as práticas de governo de maneira geral, que determinam o preço da energia elétrica, exportam o petróleo, vendem a água, privatizam a terra, expulsam quem quer plantar, decidem sobre o gasto na copa do mundo e da vinda do papa ao Brasil, concedem direito para empresas cobrarem sobre o tráfego de veículos e arquitetam sistemas de educação inócuos. É o que também vemos na esperança que temos nas leis, portarias, decretos, regulamentações e emendas repetindo o que já está escrito na Constituição num jogo que nos prende a atenção, mas que não serve para mais nada além de manter privatizado o que foi a mais de 500 anos privatizado. O que faz a vida é a materialidade cotidiana e não a esperança num Senado que nos causa náuseas.

Desse modo, há uma “polícia discursiva” que atua no discursar fora da ciência-lei. O discursar liga-se diretamente ao andar, pois falamos daquilo que vemos, vemos aquilo que alcançamos, alcançamos quando andamos. É a peripatética. Nosso andar é controlado por polícias também, ainda temos toque de recolher! Portanto, oexercício de controle dos discursos depende de um regime de controle sobre os corpos. Se andarmos de tal maneira, podemos ser presos ou desacreditados para fora do espaço intitulado como “no verdadeiro”.

O corpo é o foco das disciplinas. É o foco da Ordem como lema, do regime militar, incluindo todas as suas configurações, a atual incluída, com as fardas e a regulação do trânsito dos corpos; é o foco da Igreja que possui a castidade como um dos atos de maior prova de fidelidade do religioso e de sua aproximação com deus. Como diz Foucault, a prática contra os heréticos não foi uma manifestação exagerada de um passado distante e superado pela Igreja, mas sim pertence aos mecanismos das grandes máquinas de fazer falar que são as doutrinas, como o é também a tortura para o militarismo, inclusive como forma de provar a fidelidade aos aspirantes a discursantes dessa doutrina.

Os corpos são, pois, pelo menos em parte, objetos de apropriação. Se o corpo é válido não somente pode como deve trabalhar, se não o desempregoalcança, como as pestes, de repente e acamando. O desempregado encontra-se num nível social entre o empregado e o inválido: a ele, as máquinas de fazer falar dizem: explore o mundo com o que lhe resta e corra se não alguém pega as posições que restam, na sua cama inclusive!

Se inválidos, recebemos um brinde: explore o mundo com um salário mínimo, filas e perícias; um CAPS, um CRAS e uma USF te apoiarão nisso; mesmo se você resolver que se sente válido, não poderá trabalhar (para a máquina de fazer-falar), sob pena de ser um contra-a-lei… se trabalhar, não fale por aí! Escute, Zé Ninguém!

– Libere a ação política de toda forma de paranóia unitária e totalizante;

– Faça crescer a ação, o pensamento e os desejos por proliferação, justaposição e disjunção, mais do que por subdivisão e hierarquização piramidal;

– Não imagine que seja preciso ser triste para ser militante, mesmo que a coisa que se combata seja abominável. É a ligação do desejo com a realidade (e não sua fuga, nas formas da representação) que possui uma força revolucionária;

– Não caia de amores pelo poder.

(FOUCAULT, p. 6, em “Por uma vida não-fascista”, Coletivo Sabotagem).

Nota:

O site www.sabotagem.revolt.org disponibiliza “títulos libertos das banais convenções do mercado”organizado pelo Coletivo Sabotagem que não possui e tão pouco pretende possuir direitos autorais. Dentre as obras encontra-se a intitulada “Por uma vida não-fascista” que, para o Coletivo Sabotagem, “pode e deve ser reproduzida no todo ou em parte, além de ser liberada a sua distribuição, preservando seu conteúdo e o nome do autor.”